par Virginie Savard

Cela est stupide à dire, Martha, mais il y a des soirs

où je me sentirais presque des goûts de religion.

– Le malentendu (1944), Albert Camus

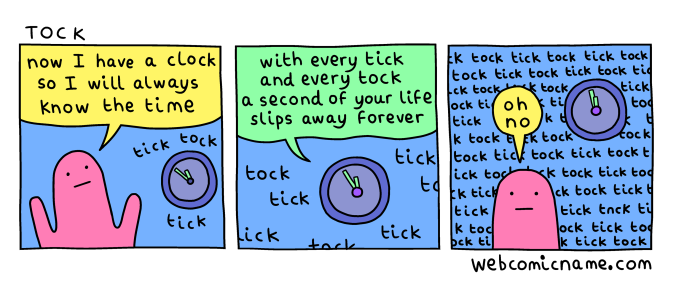

J’ai beaucoup de difficulté à vivre au quotidien avec l’idée du caractère irrémédiable de chacune de nos actions, le fait que nos vies soient un fil ininterrompu et irréversible jusqu’à notre mort, que chaque geste soit définitif. C’est l’une des raisons pourquoi chacune de mes décisions, même les plus banales, me font toujours penser à ma propre mort. Oui, je sais : belle façon de commencer un article.

Dans mes rencontres avec ma psy, je me suis rendu compte qu’il s’agissait d’une des premières sources de mon anxiété et aussi la raison principale qui m’empêchait de la calmer en la rationalisant. C’est tout à fait rationnel de considérer le passage du temps comme unilatéral. Jusqu’à preuve du contraire, reculer le temps n’est qu’une histoire de science-fiction. C’est rationnel, oui, mais il faudrait que je sois « en paix » avec le fait qu’aucune de mes erreurs et pas un seul de mes mots ne puisse être retiré du procès-verbal final et ça, j’y arrive pas.

Et je blâme Kundera. Tout est toujours la faute de Kundera. Dans L’insoutenable légèreté de l’être, une oeuvre que j’ai lue – comme tout le monde – à genre 17 ans, cherchant à exorciser ma crise existentielle dans les livres, puis que j’ai relue mille fois (j’exagère) vu que ça a sweet fuck all rien exorcisé, il dit ceci :

L’homme ne peut jamais savoir ce qu’il faut vouloir car il n’a qu’une vie et il ne peut ni la comparer à des vies antérieures ni la rectifier dans des vies ultérieures. […] Il n’existe aucun moyen de vérifier quelle décision est la bonne car il n’existe aucune comparaison. Tout est vécu tout de suite pour la première fois et sans préparation. Comme si un acteur entrait en scène sans avoir jamais répété. Mais que peut valoir la vie, si la première répétition de la vie est déjà la vie même ? C’est ce qui fait que la vie ressemble toujours à une esquisse. Mais même « esquisse » n’est pas le mot juste, car une esquisse est toujours l’ébauche de quelque chose, la préparation d’un tableau, tandis que l’esquisse qu’est notre vie est une esquisse de rien, une ébauche sans tableau (Partie I, chapitre 3)

Tout est irréversible. Mais ce qui est pire, c’est qu’on va tout droit vers – jusqu’à preuve du contraire – rien du tout.

Le sentiment de panique face à l’irrémédiabilité de nos vies me semble lié intimement avec la perte de la foi. Pogné.e.s qu’on est dans la peur d’avoir l’air naïf.ve.s (ou bêtement soumis.e.s au contrôle religieux dont les Québécois.e.s se sont vivement débarrassé.e.s en révolutionnant tranquillement) en ayant la foi en quoi que ce soit, nos vies sont reléguées à l’espace de temps très court et extrêmement imprévisible qui se trouve entre notre naissance et notre mort. Rien d’autre. Ça donne une importance folle à ce qu’on y fait (et ça remet en perspective les soirées où on écoute pour la millième fois des Friends sur Netflix en faisant des mots croisés ou en scrollant Facebook et Instagram).

Dans le numéro de Liberté de novembre dernier (d’un coup que mon article est intemporel, il s’agit du n° 317, en novembre 2017 – voyez, je crois à l’éternité d’une revue emo en ligne : naïve), dans ce numéro (vous aviez oublié après ma parenthèse trop longue, essayez-pas) se trouve un entretien avec Luce Des Aulniers, anthropologue spécialisée sur les rapports que l’humain entretient avec la mort. À la lecture de ses mots, est ressortie pour moi l’impression que, sans foi, on ne sait plus trop penser la mort, notre mort, nos morts :

« Il y a l’intolérable de la douleur, et c’est compréhensible, mais plus profondément, l’intolérable de quelque chose qu’on ne peut pas percevoir, qui survient justement à son propre rythme. C’est ce caractère si singulier de la mort qui pourrait nous faire adopter une attitude de respect en regard de son énigme, qui est maintenant déclassé. Il y a bien sûr dans ce bannissement-là un rejet de la religion, qui avait accaparé le sens du mystérieux, alors que le mystérieux était ressenti bien avant les religions instituées. Sans reconnaissance de cette singularité, la conception de la mort est aplatie, comme si on tentait de tuer la mort » (p. 9)

À force de pas savoir gérer la mort (et le mystérieux, surtout), on aurait perdu le contact avec notre finitude et, à mon avis, avec une partie de notre humanité. On court vite. Par en avant, comme dirait Charles Patenaude. Mais on sait pas pourquoi, ni ce qu’il y a tout en avant. On a notre obsession du présent #YOLO, le rythme effréné de nos vies et notre constante et angoissante FOMO (fear of missing out, pour les non-fans des abréviations) qui nous poussent dehors de chez nous, dans le frette, pour aller dans un énième lancement à ne pas manquer, d’un livre qu’on n’a même pas lu, même si on a honnêtement juste envie de regarder le plafond, dans le silence et l’odeur de thé vert.

Je vous assure que je ne prône pas un retour aux religions institutionnalisées, à leur dogmatisme et au gouvernement des clergés. Depuis les années 80 (à peu près, j’ai pas fait de recherches sociologiques, de vox-pop, ni de sondage), il me semble qu’il est difficile d’être intellectuel.le (voire d’être simplement pris.e au sérieux) sans être athée et, surtout, sans être cynique. Il faudrait qu’on se donne le droit de croire au mystère (celui que Des Aulniers rappelle ne pas seulement appartenir à la religion) qu’on a rejeté en bloc pour cause de modernité. Notre sentiment d’être au monde a besoin de quelque chose à quoi s’accrocher. Le mien, en tout cas, en a besoin (même si je suis la première à rouler les yeux quand on parle du Destin et consorts). Il faudrait un sens à tout ça, sinon tsé, fuck off comme disent les jeunes de nos jours (dit la vieillarde née en 1993).

Il me faut le mystère. Quelque chose qui me remette à l’échelle.

Il y a plusieurs années, mes parents sont allé.e.s à México. De ce voyage m’est revenu – par le transit de leurs valises – un chapelet de bois rouge. Il est enfermé dans une boîte ronde en or en plastique, qui, quand on l’ouvre, sent la rose et la gloire de l’église. Une figure de Jésus, pas super bien découpée pour fitter dans le rond, te regarde à travers son papier glacé à l’intérieur du couvercle. Il m’arrivait d’ouvrir la boîte, d’en extraire le chapelet (tellement léger) et de le tenir dans la lumière. Rien d’autre. Il y a un sentiment étrange qui se dégage de ce genre de geste, même sans croire aux anges. C’est comme d’entrer dans la Sagrada Família la première fois. Ou juste dans une église un peu belle. Entendre une chanson triste dans des funérailles. Voir des images de foules tournant autour de la Kaaba ou de derviches sur eux-mêmes. Se tenir à côté des immenses statues de Bouddha ou du temple Tổ Đình Từ Quang sur Ontario, solennel entre deux fast foods.

Au-delà des profiteurs de naïveté et des négationnistes qu’on associe souvent au sentiment religieux, il y a dans ces images un sentiment de la complexité du monde, de sa part qui nous échappe complètement. C’est un sentiment qui effleure nos côtes, mais qu’on n’arrive pas à saisir vraiment. On ressent qu’il y a peut-être plus. La science elle-même, celle qui jusqu’aux années 1900-quelques nous promettait de réduire constamment la part d’inconnu de l’univers, ne fait maintenant que nous en révéler les possibles mécanismes improuvables dans la simplicité de nos esprits humains, ne fait que nous montrer l’étendue de notre ignorance, de notre incompréhension. J’ai travaillé sur la perception du réel que sous-tend la physique quantique dans le cadre de mon mémoire et j’y ai découvert un visage complexe de l’univers. Chercher à comprendre le monde nous a mené.e.s non pas à le rationaliser (bon, en partie, oui), mais aussi à en restituer le mystère.

Je ne suis pas ici pour faire un exposé sur la science ou un manifeste pour un retour de la foi (ce sera [peut-être] pour une autre fois). C’est seulement un plaidoyer pour se permettre de laisser vivre le mystère.

J’ai beaucoup de difficulté à trouver (et même de simplement croire qu’il y a) un Sens à la Vie (je mets même des majuscules sarcastiques, quelle millenial je fais). Je suis née dans les années 1990 : j’ai appris à vivre au quotidien avec la fin du monde sur les talons, à rire de l’horoscope, à me tenir loin des religions, à fuir les sectes et les ventes pyramidales, à ne pas faire confiance aux étranger.e.s, aux vendeur.se.s ou aux solutions faciles. J’ai appris le sarcasme, l’ironie et le cynisme à un très jeune âge ; ce sont des langues très difficiles à désapprendre. Adulte ou presque, je me suis fait rentrer dedans par une loi spéciale en pleine éclosion des espoirs. Chercher un sens, c’est pas facile. Mais c’est pas une raison pour bouder les mystères.

Je ne me déferai pas de mon cynisme de si tôt, du moins je ne pense pas – et surtout pas tant que Trump sera au pouvoir, que le niveau des océans continuera de monter et que les hommes les plus riches du monde continueront à gagner mon salaire annuel en moins d’une journée, que des hommes âgés me diront de sourire le soir quand je marche seule, que Robert Lepage se dira muselé dans l’affaire SLĀV. Il ne faudrait quand même pas virer su’l top. Être conscient.e de ça ne m’empêche tout de même pas de sentir qu’il y a plus grand – et une criss de chance. J’irai avec un cynisme agnostique, puisqu’on est à l’ère du fait avec.

Je n’irai pas au paradis, mais j’irai peut-être ailleurs. Que le Soleil ait été en Taureau à ma naissance n’influence pas mon quotidien, mais peut-être que tout ne relève pas simplement du hasard ou du chaos.

Je me suis mis Pale Blue Dot en fond d’écran et je regarde le ciel une fois de temps en temps.